金印を、ご存知でしょうか?

ほとんどの方は名前くらい聞いたことあるだろうと思います。教科書にも載っている、あの有名な純金の印鑑になります。

ただ実際に見たり、出土したとされている志賀島(しかのしま)まで行ったことのある人は、よほどの古代史好きの人しかいないかもしれません。

今回は、そんな志賀島について金印公園を撮影した写真とともに紹介します。

金印の謎!?誰への贈り物なのか?写真で綴る志賀島・金印公園ガイド

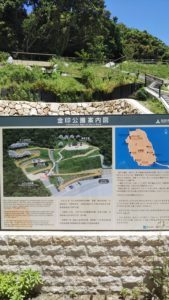

金印公園

金印公園駐車場

金印公園広場

階段を上っていくと、広場があります。

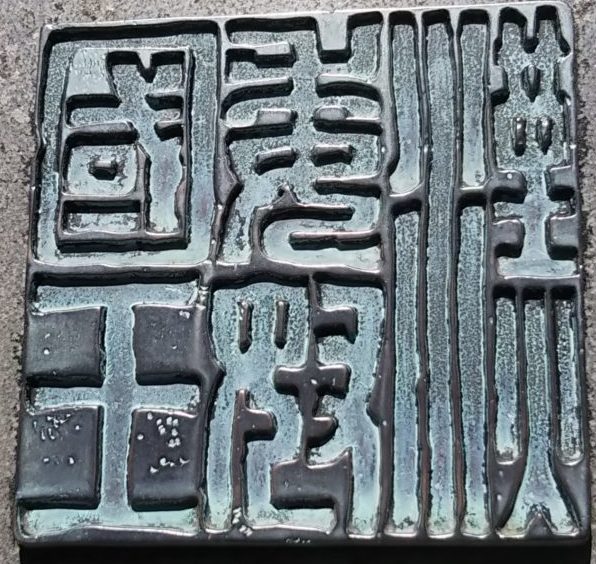

金印レプリカ

金印サイズ

金印とは何なのか?徹底検証

金印の正式名は、漢委奴國王印といいます。

大河ドラマ黒田官兵衛でおなじみの福岡藩主黒田家に代々伝わるお宝として、黒田家が所有していました。

明治維新後、黒田家が東京に移住した際、東京国立博物館に寄託され、その存在が知られるようになりました。

そこから研究がはじまり、教科書に載るようになったという経緯です。

出土地

1914年(大正3年)、九州帝国大学(現・九州大学)の中山平次郎教授が古文書調査などを経て、福岡県の志賀島と推定しました。

江戸時代天明年間(西暦1780年前後)、水田の耕作中に甚兵衛さんが偶然発見したとされています。

金印は単に土に埋もれていたのではなく、巨石の下に隠されていたとのことです。

発見された金印は、郡奉行を介して福岡藩へ渡り、黒田家が所有するようになりました。

中山平次郎の最後

ちなみに中山平次郎教授は病理学者であったようですが、考古学の分野でめざましい活躍をされました。

そして金印研究者であった中山平次郎教授は、標本となって今も生きています。

ちょっと印象的だったので、中山教授の最後の言葉を紹介します。

「骨格は九大の解剖学教室へ、組織は病理学教室へ寄贈してくれ。そこで私は永遠に生きている」

この遺言によって遺体は九州大学医学部へ寄贈され、解剖されました。

その後、全身骨格標本となって保管されていた遺骨は、「人体・病理ミュージアム」においてガラスケースに安置され、毎年秋ごろに期間限定で一般公開されています。

漢委奴國王の意味

三行にわけられていまして、右から、

(改行)

委奴

(改行)

國王

と彫られています。

読み方は、漢(かん)の委(わ)の奴(な)の国王(こくおう)となります。

一文字ずつ、意味を探ってみましょう。

漢

漢とは、古代中国の王朝です。

細かくわければ、前漢と後漢にわけられますが、総称して漢王朝と呼んでいます。紀元前206年~西暦220年まで約400年もの間、中国大陸を統一していました。

ちなみに中国の歴史といえば、三国志が有名です。三国志は後漢末期の西暦180年頃からはじまります。三国とは、魏、蜀、呉になります。有名なところでは、卑弥呼と邪馬台国が魏志倭人伝に記述されています。

このことから、卑弥呼よりも古い時代の日本の権力者である誰かに贈られたものがわかります。

委

魏志倭人伝などをみてもわかりますが、古代の日本列島は、倭と呼ばれていました。

日本人は倭人であり、日本列島は倭国です。

もちろん、現在のように日本列島全てを表すのではなく、西日本のことだと思います。

奴

問題は、この文字になります。

諸説あり、ハッキリしません。

一般的には、倭(日本列島)のなかの、奴(な)国ではないかと言われています。

奴(な)国とは、那珂川市を中心とした福岡地方を指しているという説が一般的です。

国王

これは、そのまま国王ではないかと思われます。

まとめ

金印は、漢王朝から日本の福岡県那珂川市周辺の王に贈られた、ということになります。

現在、金印の実物は、黒田家が福岡市に寄贈したことで、福岡市博物館に展示してあります。

今回は金印公園だけを紹介しましたが、志賀島にはまだまだたくさんの名所があります。

卑弥呼の邪馬台国論争などもありますが、ほとんどわかっていません。金印は、一体、日本の誰に贈られたモノだったのでしょうか。卑弥呼や邪馬台国、そしてそれからのヤマト王権や天皇と、どう繋がっていくのか、本当に古代史はミステリーだらけです。