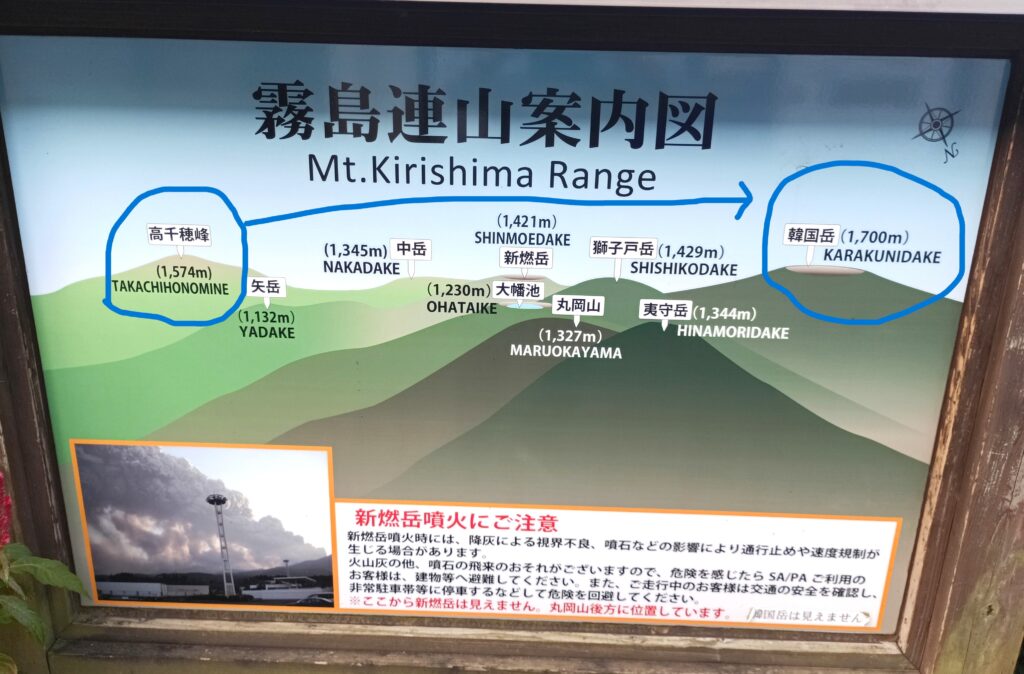

南九州の霊峰・霧島連山。

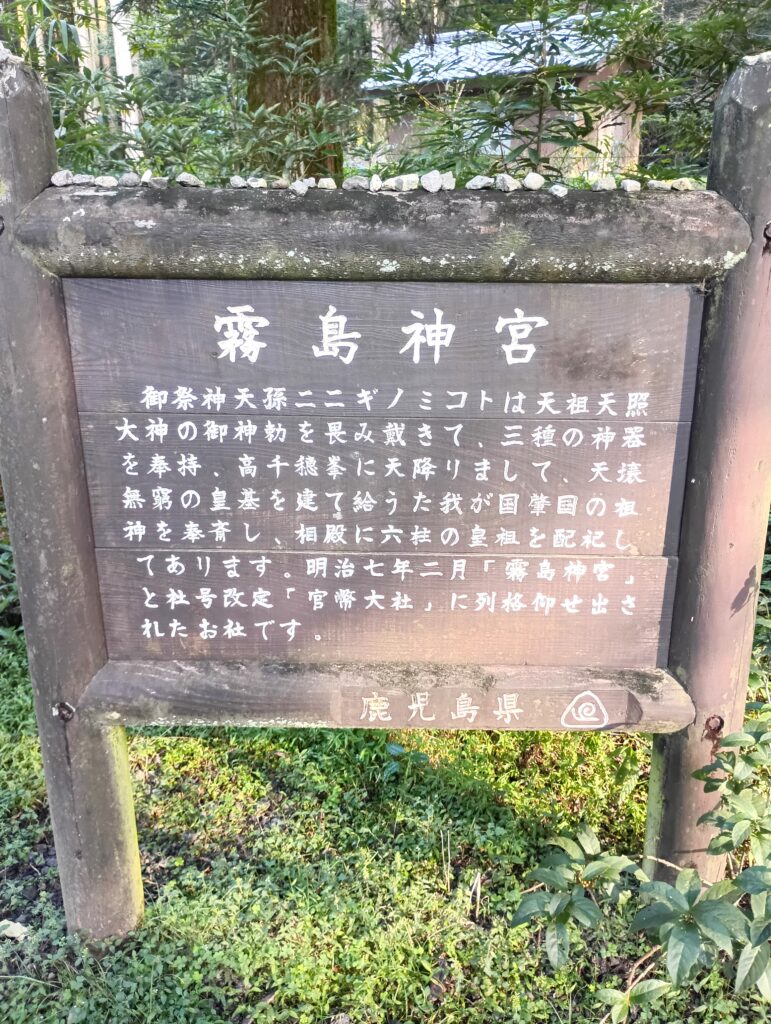

その山麓に鎮座する「霧島神宮」は、日本神話に登場するニニギノミコトを祀る格式高い神社として知られています。創建は6世紀と伝えられ、霧島の自然とともに歩んできた悠久の歴史を感じることができます。

本記事では、霧島神宮の由緒、神話との深い関わりを紐解いていきます。

天孫降臨の地を訪ねて──霧島神宮の歴史と神話の真実

鹿児島県霧島市。霧に包まれた山々の中に、古代神話の世界と現代をつなぐ聖地・霧島神宮(きりしまじんぐう)があります。→MAPはこちら

本殿の華やかさや自然の美しさの裏には、『古事記』『日本書紀』に記された日本建国の神話が息づいています。

🔶 『古事記』に描かれた天孫降臨

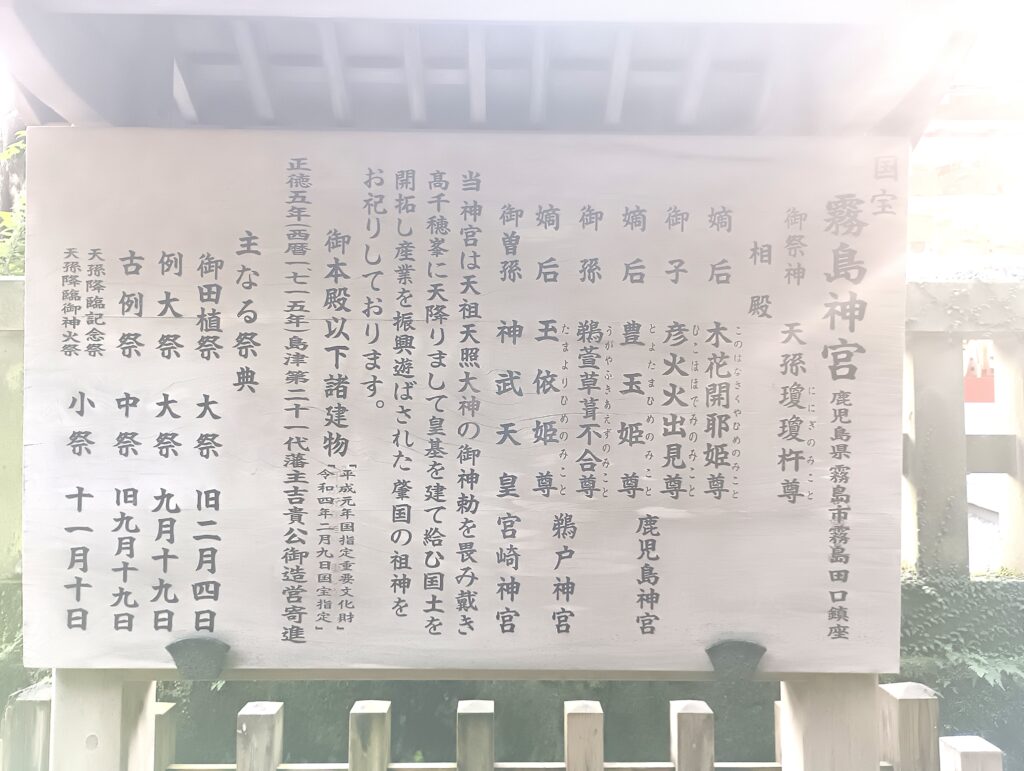

霧島神宮の御祭神は、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)。

この神は、天照大神(あまてらすおおみかみ)の孫にあたり、高天原(たかまがはら)から地上へと降り立った「天孫降臨」の主役として知られます。

『古事記』によれば、天照大神は「葦原中国(あしはらのなかつくに)」──つまり地上の国を、自らの子孫に治めさせるため、瓊瓊杵尊を遣わしました。

その降臨の地が、南九州にそびえる高千穂峰(たかちほのみね)。

古事記原文では、此地は韓国に向かひ、笠沙の岬に真来通りて、とあります。

神はそこに降り立ち、天の逆鉾(あまのさかほこ)を突き立てたと伝えられます。この瞬間こそ、天の神々の支配から地上の国づくりへと時代が動き出した象徴とされています。

🏯 霧島神宮の創建と遷座の歴史

霧島神宮の起源は非常に古く、伝承では欽明天皇の時代(6世紀ごろ)に創建されたといわれます。

当初は高千穂峰の山頂付近に社が建てられていましたが、火山活動が盛んな地域であったため、幾度も焼失と再建を繰り返しました。

主な遷座の歴史は以下の通りです。

| 時期 | 出来事 |

|---|---|

| 6世紀頃 | 高千穂峰山頂に創建 |

| 平安時代 | 度重なる噴火で焼失、移転を繰り返す |

| 鎌倉時代 | 現在の霧島山中腹に再建 |

| 江戸時代(1715年) | 島津吉貴公が現在地に社殿を造営(現存) |

現在の社殿は江戸時代の様式を色濃く残し、朱塗りの華麗な装飾が印象的。この社殿は、国の重要文化財にも指定されています。

👑 神武天皇との系譜 ── 日本建国への道

霧島神宮の御祭神・瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)は、天照大神の孫。その子孫がのちに初代天皇・神武天皇(じんむてんのう)となります。※ニニギノミコトは神武天皇のひいじいちゃんにあたります。

天照大神の光 → 高千穂峰の天孫降臨 → 神武天皇の建国

それは、日本という国が「神話の延長線上」に誕生したことを象徴する物語です。

天照大神(あまてらすおおみかみ)

│

└─ 天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)

│

└─ 瓊瓊杵尊(ににぎのみこと) ─ 木花咲耶姫

│

└─ 彦火火出見尊(ひこほほでみ) ─ 豊玉姫

│

└─ 鵜葺草葺不合命 ─ 玉依姫

│

└─ 神倭伊波礼毘古命(神武天皇)

つまり、霧島神宮は「日本の王統が始まった地」として位置づけられます。天から地へ神々の血が流れ、そこから人の歴史が始まる。この神話的構図が、日本の天皇制の正統性を支える思想的基盤にもなりました。

霧島は、単なる信仰の場ではなく、「神話から歴史への橋渡し」を象徴する地域でもあるのです。

※ちなみにニニギノミコトの孫にあたり神武天皇の父である鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)が祀られているのは、鵜戸神宮です。

🔥 火山と共に歩んだ信仰の地

霧島連山は古来より活発な火山活動を続けてきました。噴火によって神社が焼失しても、地元の人々はその都度、「これは神の御心」と受け止め、社を再建してきました。

この信仰の姿勢こそ、霧島神宮が“火と共に生きる信仰”として現代まで受け継がれてきた証といえるでしょう。

霧島神宮の中には、山神社があります。

🌸 ご利益──天孫の地に宿る力

学問的に見ても、霧島神宮は単なる神話の舞台ではなく、日本文化と信仰の原型を今に伝える貴重な遺産です。

参拝者の多くが求めるご利益は、以下の通りです。

- 国家安泰・開運招福(国を治める神の力)

- 縁結び(天と地、人と人を結ぶ象徴)

- 事業繁栄・家内安全(天孫の使命を継ぐ活力)

神話の「天孫降臨」は、単なる神話ではなく、「天と地をつなぐ使命」「新たな始まり」を象徴しています。霧島神宮に参拝することは、まさにその“原点”に立ち返る行為なのです。

📚 まとめ:神話と歴史が交差する霧の峰

霧島神宮は、『古事記』に記された天孫降臨の地であり、日本の建国神話と天皇家のルーツを今に伝える歴史の生き証人です。火山の恵みと脅威の中で信仰を守り続けてきた人々の姿、神々の伝承を未来へとつなぐ社。その姿に、日本という国の精神の源泉を見ることができます。

霧島神宮は、この系譜の中でも特に「瓊瓊杵尊が地上に降りた地」を祀る神社。この系譜をたどると、天照大神 → 神武天皇まで“天の血統”が受け継がれていることがわかります。日本の天皇制・国家神道の根幹は、この「天孫降臨から建国への神話的連続性」によって支えられました。

| 時代・出来事 | 主な神・人物 | 内容・伝承 |

|---|---|---|

| ① 高天原(たかまがはら)時代 | 天照大神(あまてらすおおみかみ) | 太陽神として高天原を治める。弟・須佐之男命の乱暴により天岩戸に隠れる。 |

| 須佐之男命(すさのおのみこと) | 地上(葦原中国)に降り、出雲の国で八岐大蛇(やまたのおろち)を退治。 | |

| ② 国譲りの神話 | 大国主命(おおくにぬしのみこと) | 出雲で国づくりを行うが、天照大神の命により「国譲り」を決意。国を天孫に譲る。 |

| 建御雷神(たけみかづちのかみ) | 天照大神の使者として派遣され、大国主命と国譲りの交渉を行う。 | |

| ③ 天孫降臨(てんそんこうりん) | 瓊瓊杵尊(ににぎのみこと) | 天照大神の孫。高天原から地上(高千穂峰)へ降臨。「天の逆鉾」を突き立てる。 |

| 天照大神の使者:天児屋命・布刀玉命など | 降臨を補佐した随神(くしびと)たち。天孫降臨の随伴神として霧島信仰に関係。 | |

| ④ 日向三代(ひゅうがさんだい) | 1代目:瓊瓊杵尊 | 木花咲耶姫(このはなさくやひめ)と結婚し、火照命・火須勢理命・彦火火出見尊をもうける。 |

| 2代目:彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと) | 「山幸彦」として知られる。海神の娘・豊玉姫と結婚。 | |

| 3代目:鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと) | 豊玉姫の子。成長後、玉依姫を娶り、神倭伊波礼毘古命をもうける。 | |

| ⑤ 初代天皇の誕生 | 神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)=神武天皇(じんむてんのう) | 東征を経て大和に都を開く。日本の初代天皇とされる。天照大神の五世孫。 |

| ⑥ 建国の神話 | 神武天皇の即位(紀元前660年頃と伝承) | 日向から瀬戸内海を経て大和に入り、日本建国の礎を築く。 |

霧島神宮の神話は、単なる伝説ではなく、「天から地へ」「神から人へ」という日本の精神史の原点を映し出しています。

「神が降り、人が生まれ、国が築かれる」

──その物語は、今も霧島の峰々に息づいています。