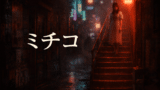

ネオンは湿っていた。

雨は降っていないのに、路地の空気だけが濡れている。

男は真依を探していた。

店の名前は覚えている。

階段も覚えている。

ドアの重さも、笑い声も。

だが、確信だけがない。

扉を押すと、小さな鈴が鳴った。

「いらっしゃい」

カウンターの奥で、年配の女がグラスを拭いている。

知らない顔だ。

ガールズバーというより、寂れた場末のスナックという雰囲気だった。

男は少しだけ店内を見回す。

奥の席。

壁のポスター。

あの夜、真依が立っていたはずの場所。

「おひとり?」

「ああ……」

男はカウンターに腰を下ろす。

氷の音がする。

テレビは消えている。

他に客はいない。

「何にします?」

「ハイボールを」

グラスが置かれる。

琥珀色が揺れる。

男は、何でもない声を装って言う。

「ここ、前に来たことがあって」

「そう」

女は顔を上げない。

「真依って子、いるよな?」

拭いていた手が、一瞬止まる。

「……誰のこと?」

「細い子で、おでこが広くて、笑うと少しだけ目が細くなる」

沈黙。

氷が、ゆっくり溶ける。

女はゆっくり男を見る。

「うちには、そんな子いないよ」

「前はいた」

「いつの話?」

男は答えに詰まる。

先月だったか。

もっと前だったか。

時間の感覚が曖昧だ。

「源氏名かもしれない。本名は知らない」

女は小さく息をつく。

「文化街はね、源氏名だらけだよ」

男は笑わない。

「でも、いたんだ」

その声だけが、やけに真っ直ぐだった。

女はカウンター越しに男をじっと見つめる。

「……あんた、どこでその名前聞いたの?」

「ここだよ」

「違う」

女の声が少し低くなる。

「その名前を出す人は、たまにいる」

「どういう意味だ?」

「決まって、あんたみたいに探してる顔してるよ」

店の空気が、少しだけ重くなる。

「昔、このあたりで亡くなった子がいた。本名は……ミチコって言った」

男は何も言わない。

男の指が、グラスを強く握る。

「文化街のミチコ。噂だからね。信じるかはあんた次第」

男の心臓が一度、大きく鳴る。

女は、続けて言う。

「選ばれた男の前にだけ現れるって話、聞いたことない? 心を落とした男にだけ、ね」

それから女は、ゆっくり、ミチコにまつわる伝説を語りはじめた。

つづく